Pourquoi réinventer la mesure à l’école ?

Mesurer, c’est comparer, quantifier, structurer le monde. Longueur, masse, surface, volume : ces notions traversent tout le quotidien des élèves, mais leur enseignement reste souvent fragmenté, déconnecté de l’expérience. Trop tôt, on leur demande de manier des unités abstraites ou d’appliquer des formules sans réel ancrage.

Et si, au contraire, on offrait aux enfants le temps de vivre les grandeurs, de les manipuler, de les observer avant de les nommer ?

Une entrée par le corps et les objets : apprendre avec ce qu’on est, ce qu’on a…

Mesurer avec son corps

Avant les instruments et les tableaux, il y a le corps : empan, coudée, envergure, pas, main…

Mesurer du réel

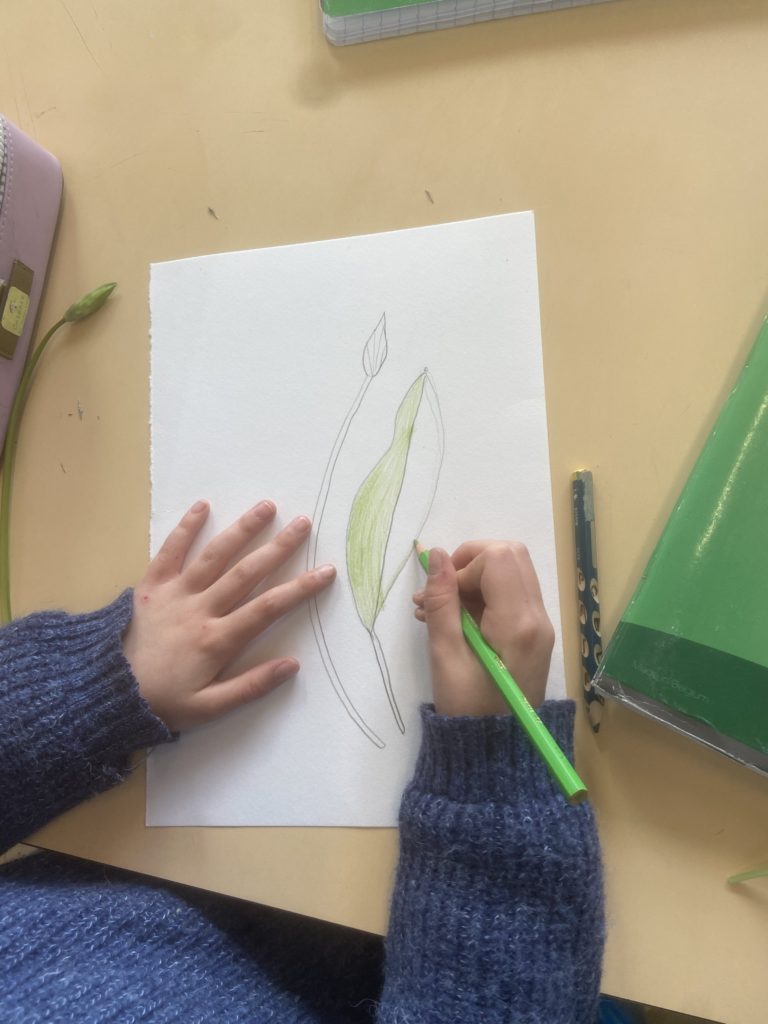

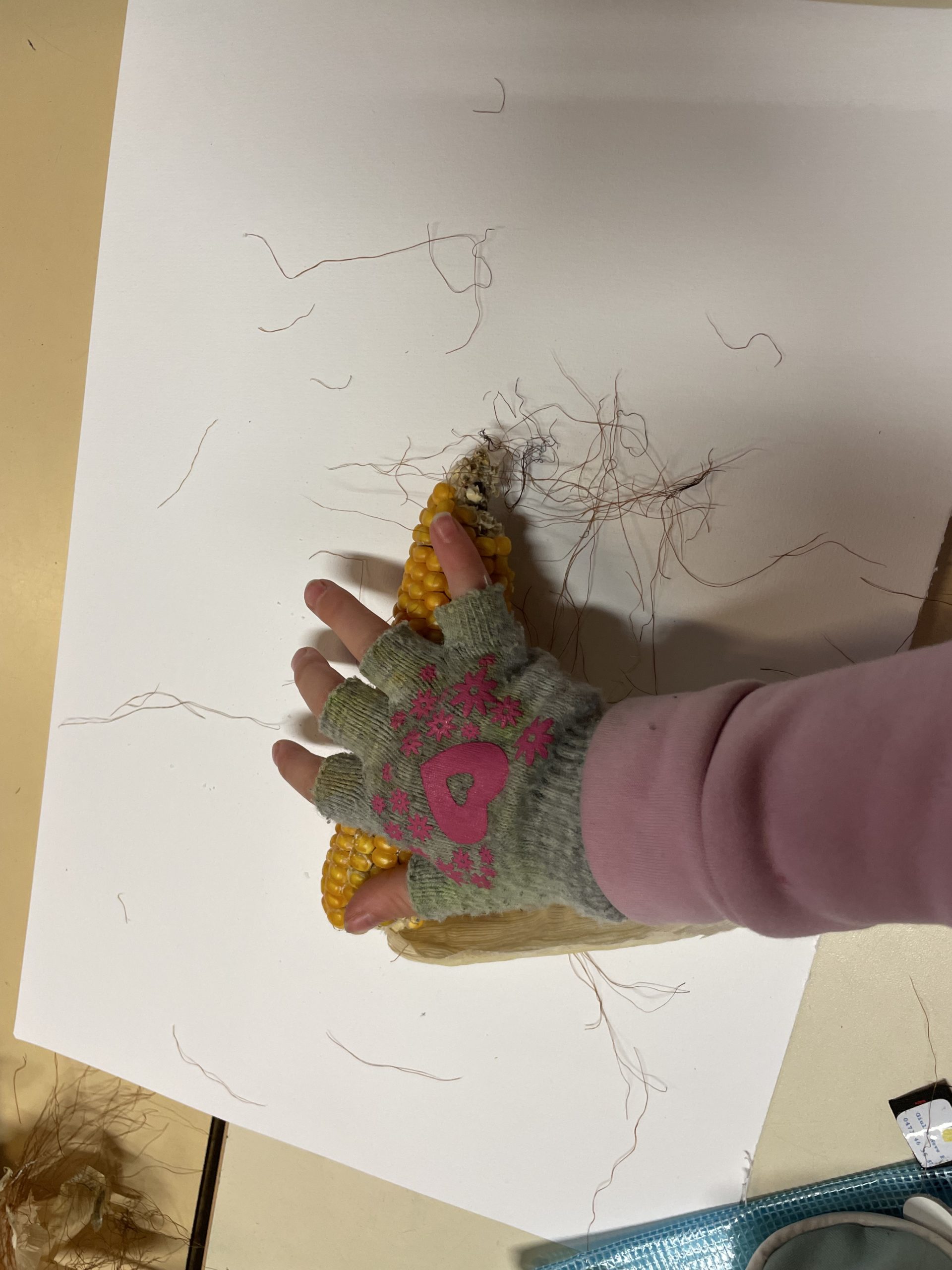

On mesure des objets familiers : un poireau qu’on mesure à la main, une feuille de rhubarbe à recouvrir, un butternut dont on estime le volume.

C’est par l’observation, l’association et la manipulation que les premières notions de grandeur prennent forme. Ces gestes permettent à chaque enfant — quel que soit son âge ou son niveau — de construire progressivement le sens de ce qu’il mesure.

Longueur, masse, surface, volume : une progression vivante et cohérente

La richesse de cette formation réside dans sa vision d’ensemble. Les différentes grandeurs ne sont pas abordées comme des contenus isolés, mais comme des manières de regarder le monde sous différents angles.

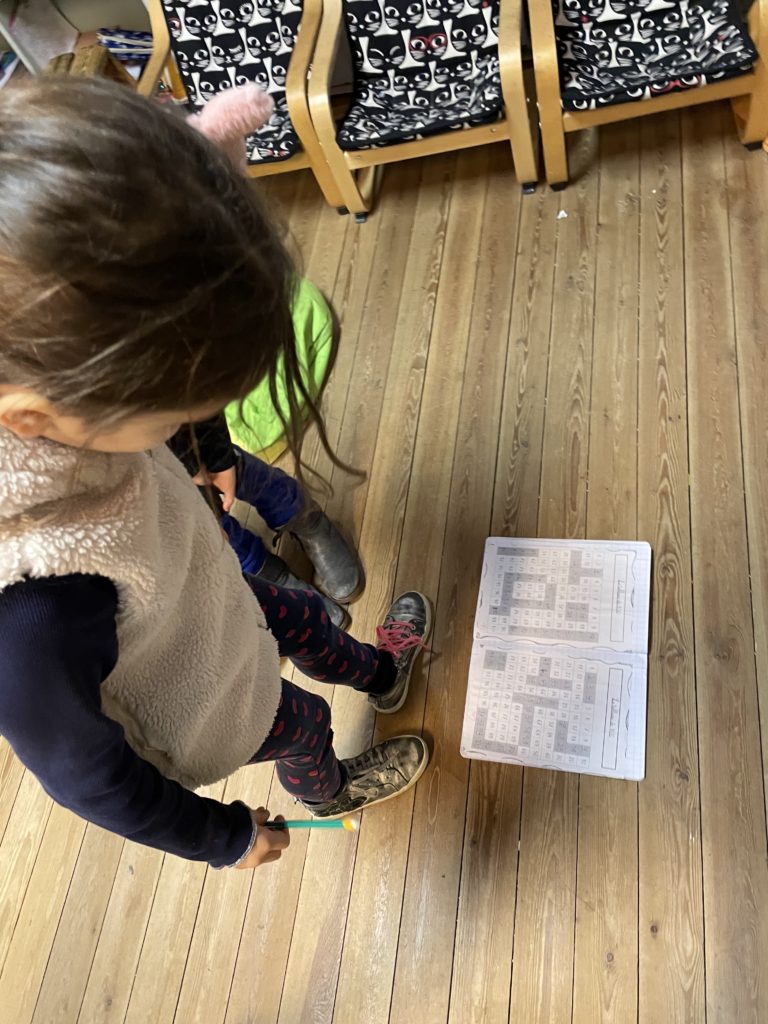

- Mesurer des longueurs, c’est tracer, découper, marcher, s’allonger. Les élèves comparent leurs corps, fabriquent leur propre mètre, passent de l’envergure au mètre bâton.

- Mesurer des masses, c’est soupeser un légume, équilibrer des sachets de sable, expérimenter le rôle des balances. On conserve des « poids de référence », on fabrique des systèmes pour comparer, on entre dans le monde des grammes et des kilogrammes en douceur.

- Mesurer des surfaces, c’est recouvrir, ordonner, superposer. Une feuille de rhubarbe devient un prétexte pour explorer les notions de recouvrement, d’unités carrées, de proportion.

- Mesurer des volumes, c’est immerger, transvaser, modeler. On exprime la place que prend un objet, on fabrique des contenants, on expérimente les litres, les cm³, et même les solides géométriques.

À chaque étape, les situations sont pensées pour faire évoluer les représentations : du concret au semi-concret, du geste à l’abstraction, sans jamais sauter d’étapes.

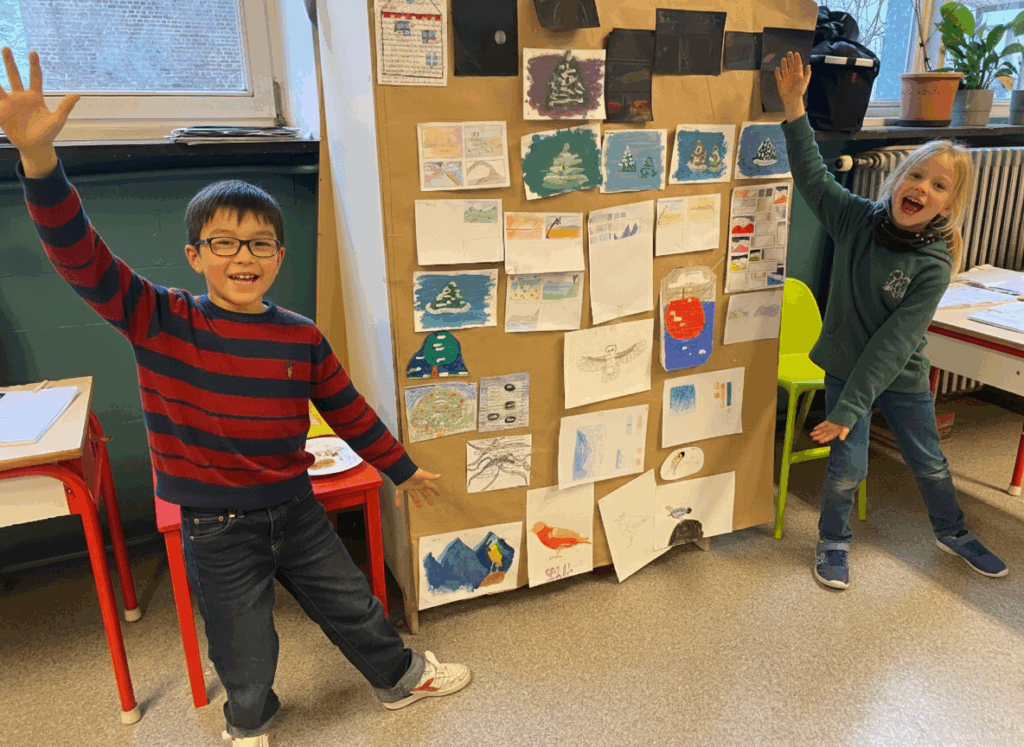

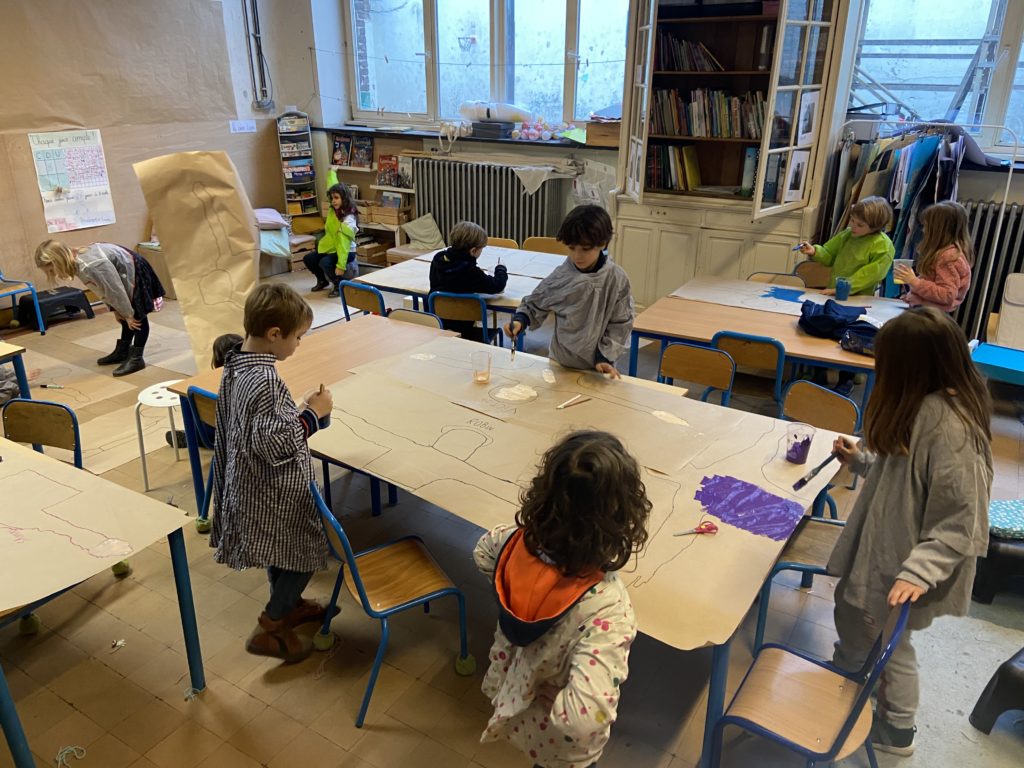

Lors de la formation, on ne fait pas « que » parler de mesure : on la vit.

Les participants sont mis en situation : ils mesurent, observent, dessinent, débattent, construisent ensemble. Chaque activité questionne leur propre rapport aux grandeurs et invite à repenser les pratiques de classe.

La diversité des ateliers permet aussi de partager des idées transférables, quel que soit le niveau enseigné, du jardin d’enfants au collège. Et les échanges entre enseignant·es rendent visibles les continuités nécessaires dans les apprentissages.

Une autre manière d’aborder les grandeurs à l’école

Cette formation ne cherche pas à ajouter des contenus aux programmes. Elle propose un changement de posture :

- Enseigner la mesure comme une expérience vécue, pas uniquement une compétence à évaluer.

- Laisser place à la manipulation, à l’intuition, au tâtonnement.

- Ancrer les apprentissages dans le sensible, le partage, la fabrication.

En redonnant aux élèves — et aux enseignant·es — le goût d’explorer les grandeurs