Un objet comme centre d’intérêt

Tout part de la surprise

La surprise constitue, dans de nombreuses classes, un rituel pédagogique à part entière. Elle repose sur l’apport libre d’un objet par un enfant, dissimulé dans un emballage, et présenté aux autres au cours d’un temps d’échange collectif.

Un objet librement choisi et porteur de sens

La surprise, dans ce contexte, n’est pas une activité exceptionnelle mais un élément constitutif de la vie de classe. Elle répond à quelques principes essentiels :

- L’objet est choisi par l’enfant, en dehors de l’école, selon ses intérêts et sans contrainte.

- Il est dissimulé dans un contenant opaque, afin de favoriser une exploration par les sens.

- Il est partagé avec le groupe, dans un cadre ritualisé et accompagné par l’enseignant.

La surprise devient alors un point d’ancrage pour les apprentissages. C’est un matériau authentique, issu du vécu personnel de l’enfant, et qui entre dans la classe avec toute sa charge affective et cognitive.

Un rituel structuré, propice à la pensée

Le temps de la découverte

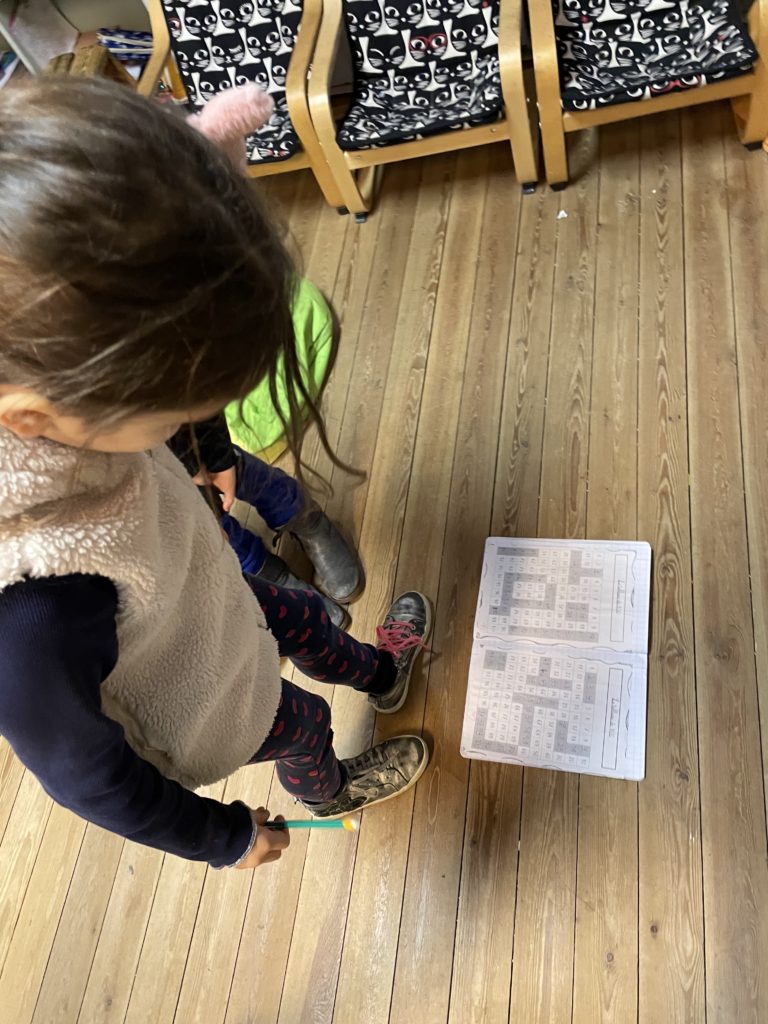

Lors du moment collectif, l’objet est transmis de main en main. Sans voir son contenu, les enfants sont invités à explorer par le toucher, l’odorat, parfois l’ouïe. Ils formulent des hypothèses, expriment des comparaisons, font des liens : « c’est lourd comme… », « ça sent la terre », « c’est peut-être un fruit ? »

Après les hypothèses, l’objet est dévoilé. Ce moment-clé permet de valider ou d’invalider les déductions faites, d’ajuster les représentations, d’enrichir le lexique. Il donne sens à l’exercice intellectuel qui a précédé.

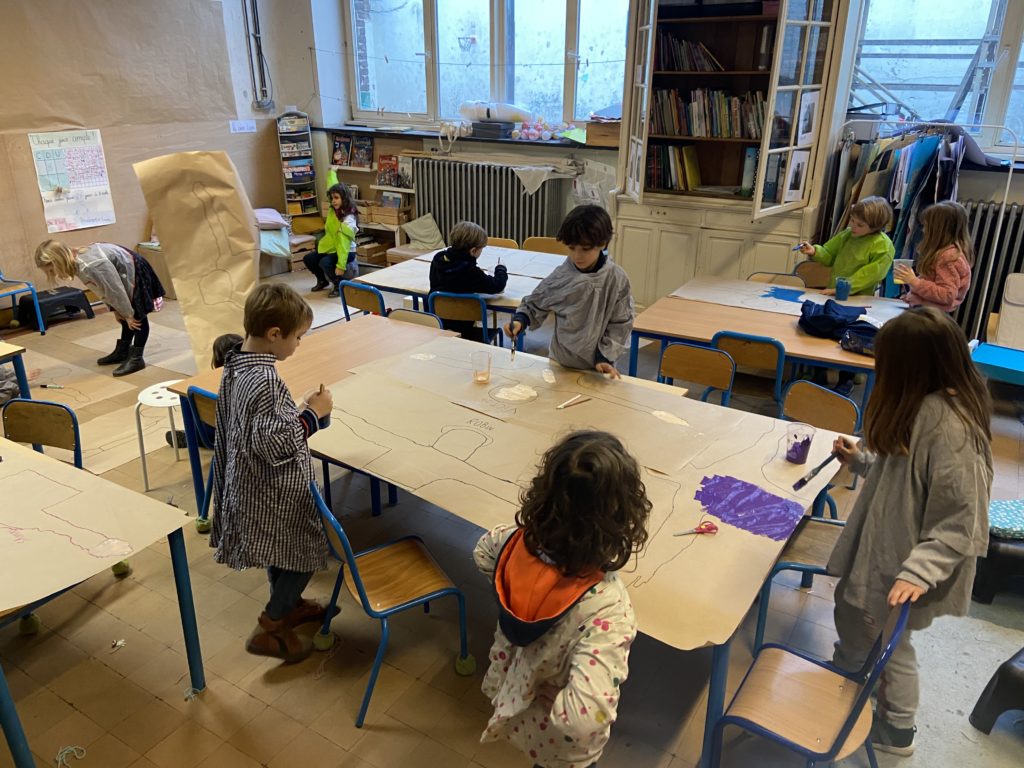

L’exploitation

Selon les niveaux et les contextes, la surprise peut ensuite être exploitée à travers :

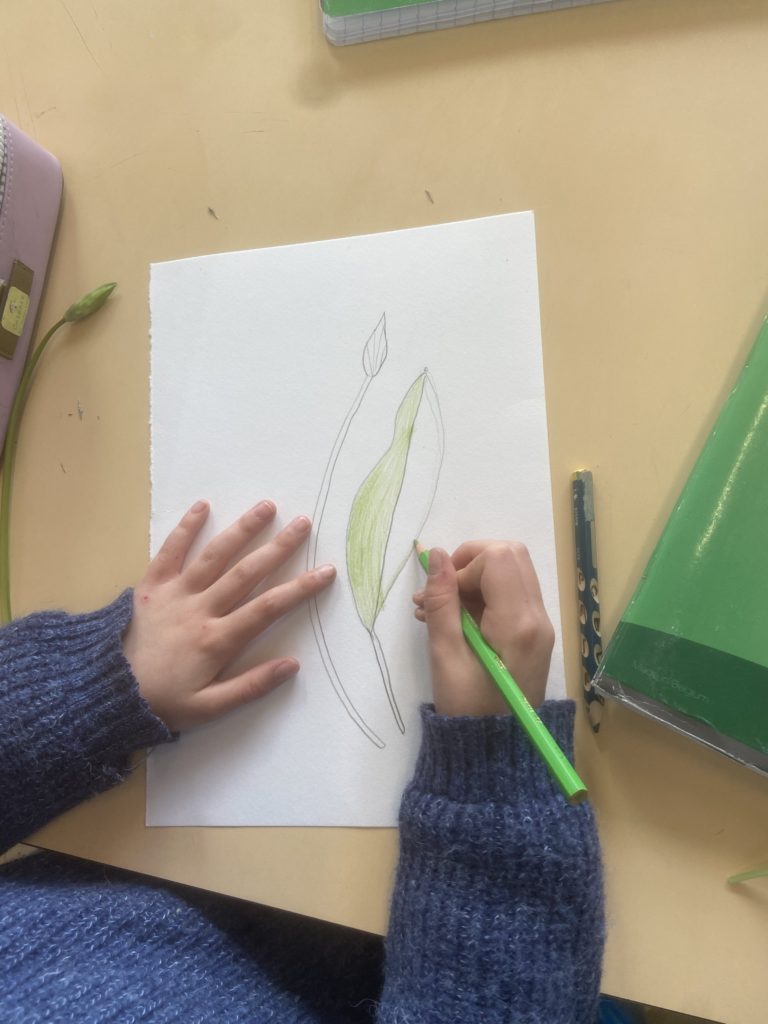

- des dessins d’observation, fidèles à la réalité perçue,

- du modelage ou d’autres formes de représentation,

- des classements sur la table à surprises (formes, textures, origines…),

- des liens avec des notions scolaires : mesure, numération, écriture, phonologie, expériences scientifiques ou culinaires.

Ce prolongement n’est pas systématique : la priorité reste donnée au vécu partagé, à l’échange, à l’engagement du corps et de l’esprit.

L’enseignant soutient la formulation, structure les échanges, précise le vocabulaire. Il encourage la confrontation des idées, les justifications, l’écoute mutuelle.

Un outil aux effets multiples

Sur le plan cognitif

- Développement de la pensée hypothétique.

- Structuration du langage.

- Enrichissement du lexique descriptif et scientifique.

- Construction d’une démarche d’observation rigoureuse.

Sur le plan sensoriel

- Mobilisation des cinq sens.

- Affinement de la perception.

- Engagement du corps dans la découverte.

Sur le plan social

- Écoute et respect de la parole de l’autre.

- Coopération dans la recherche.

- Valorisation de l’individu dans le groupe.

Sur le plan affectif

- Lien entre école et maison.

- Reconnaissance de l’univers personnel de l’enfant.

- Plaisir de partager, d’éveiller la curiosité.

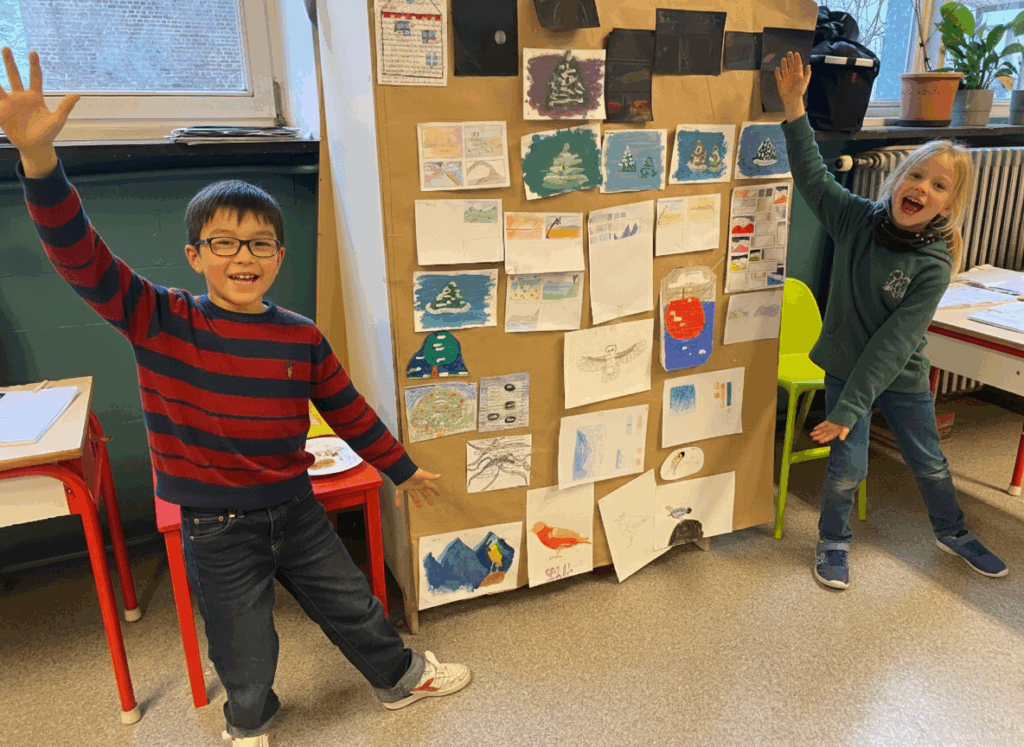

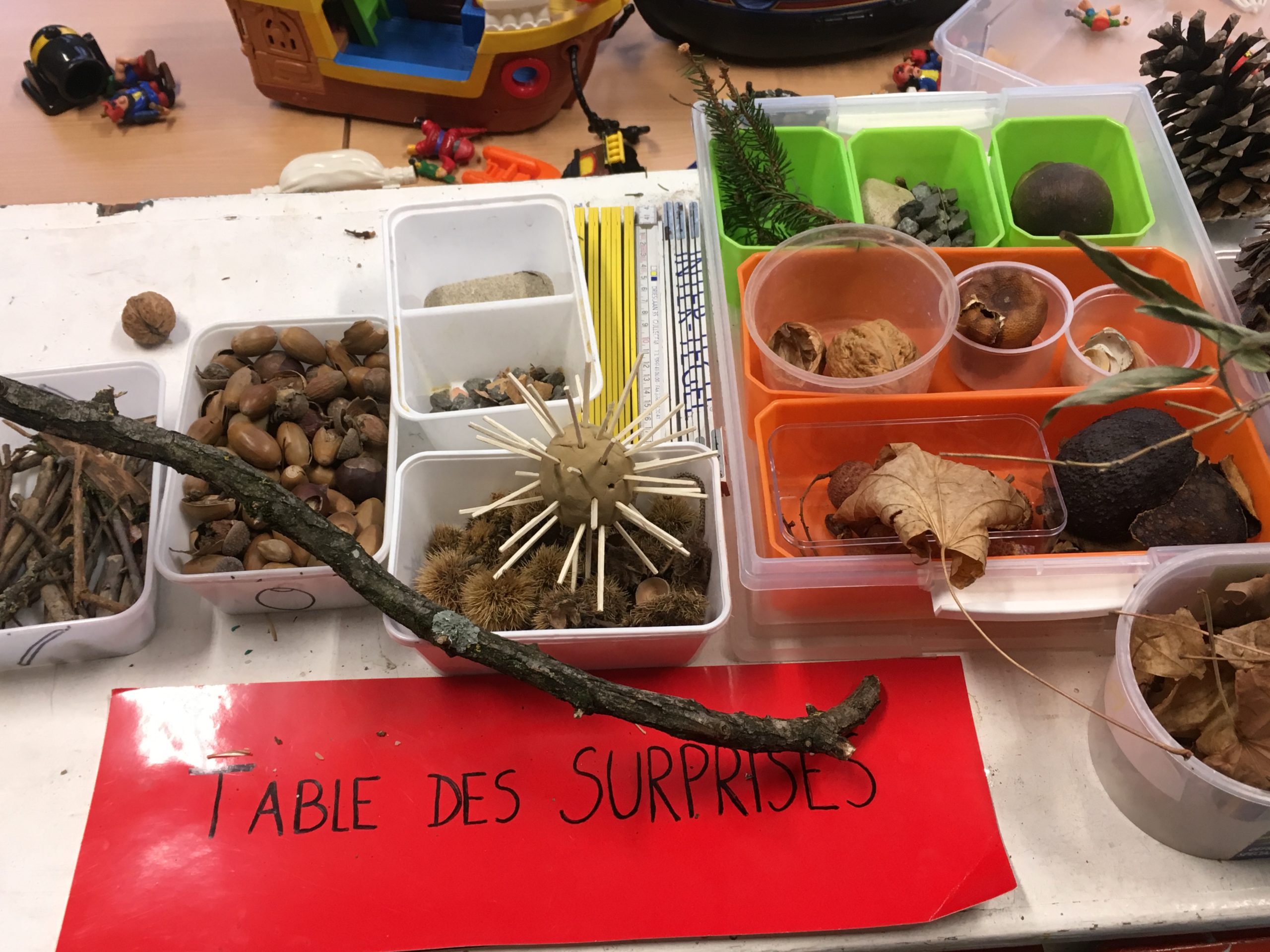

La table à surprises : un espace de mémoire vivante

Lieu d’exposition et d’observation continue, la table à surprises devient un support d’activités variées : tri, mesure, observation de l’évolution dans le temps (fruits qui pourrissent, objets qui changent…).

Elle permet de garder une trace tangible et évolutive des découvertes collectives, en favorisant l’autonomie et la mise en projet des élèves.

Une pratique exigeante et formatrice pour l’enseignant

Accueillir une surprise, c’est accepter une part d’imprévu. Cela suppose de :

- savoir rebondir pédagogiquement à partir d’un objet,

- organiser l’exploration collective sans l’imposer,

- garantir un cadre bienveillant mais structurant,

- faire confiance à l’intelligence sensible et sociale des élèves.

À retenir

La surprise n’est pas une activité parmi d’autres : c’est un levier pédagogique fondamental, enraciné dans l’expérience, la sensorialité et la relation. Elle offre une réponse simple, accessible et puissante aux enjeux de l’école fondamentale : donner du sens, éveiller l’intelligence, relier les savoirs à la vie.

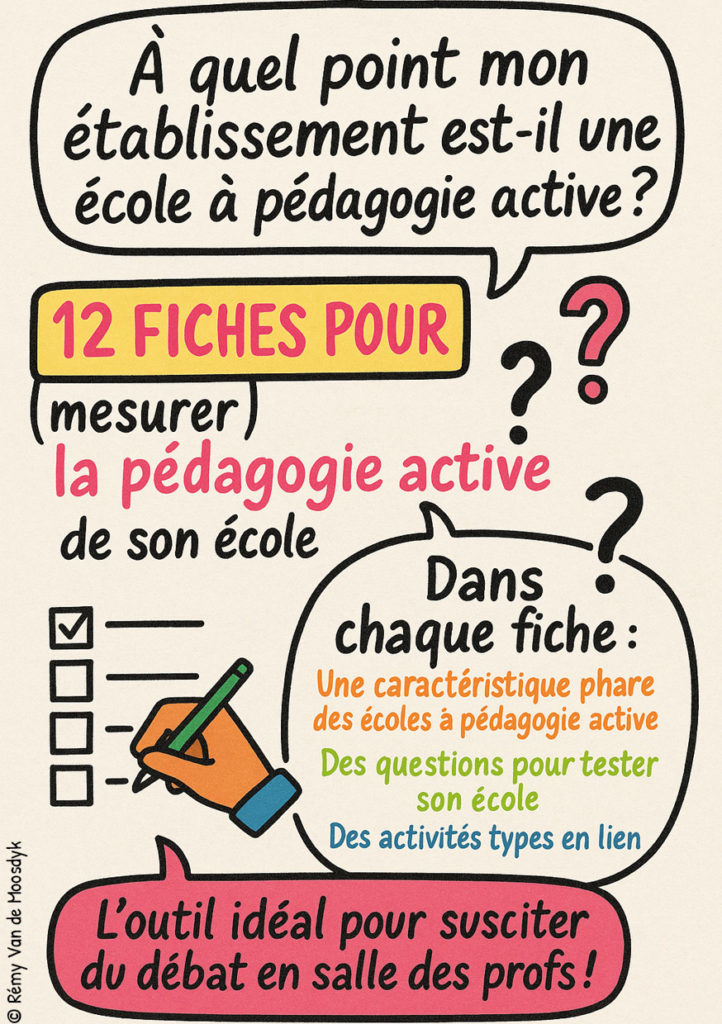

Découvrir la surprise en formation

La formation spécifique dédiée à la surprise en classe permet d’explorer les fondements théoriques, les modalités pratiques, et de vivre le dispositif en tant qu’adulte, dans une logique de transposition professionnelle.