En France, lorsque l’on évoque les figures de l’éducation nouvelle, deux noms reviennent systématiquement : Célestin Freinet et Maria Montessori. Ils occupent une place centrale dans les débats pédagogiques et dans les pratiques de terrain. Et pourtant, un troisième nom mériterait d’y figurer tout aussi naturellement : celui d’Ovide Decroly.

Pédagogue belge, médecin de formation, cofondateur de la Ligue internationale de l’Éducation nouvelle, Decroly a développé une pédagogie d’une richesse étonnante, ancrée dans le réel, structurée autour d’une pensée cohérente et tournée vers le développement global de l’enfant.

J’ai été élève à l’école Decroly à Bruxelles. Cette pédagogie a représenté ma norme. Ce n’est qu’en découvrant plus tard d’autres pratiques scolaires, plus frontales, plus cloisonnées, que j’ai pris conscience de ce qu’elle m’avait offert. J’ai aussi eu la chance, en tant que directeur de l’école Plein Air à Uccle, de porter cette pédagogie avec une équipe engagée. Ce fut une belle aventure, et une petite fierté partagée.

Aujourd’hui, je vis en France. J’y entends beaucoup parler de Freinet ou de Montessori. Peu de Decroly. Et pourtant, il les a précédés. Il a pensé une pédagogie du réel, structurée, vivante, profondément moderne. J’ai eu envie de le faire (re)connaître.

Cette série de publications initialement parue sur LinkedIn est ici reprise dans son intégralité.

1. Observer pour apprendre

Chez Decroly, observer est une activité à part entière. Elle ne vient pas illustrer une leçon. Elle est le point de départ de tout apprentissage. Observer, c’est mettre l’enfant en contact direct avec le réel. Toucher, regarder, écouter, sentir… L’enfant explore avec tous ses sens. Il manipule un objet, le tourne, le soupèse, le questionne. Ce contact sensoriel déclenche la réflexion, stimule l’attention, suscite la parole.

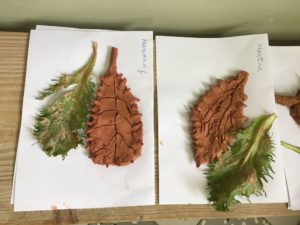

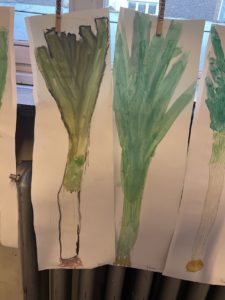

Mais observer, c’est aussi agir. C’est une démarche concrète, qui passe par des techniques précises. Le dessin permet de fixer ce que l’on voit, de le structurer. Il engage un va-et-vient entre l’œil et la main, entre perception et représentation. Le découpage invite à voir dans la masse. Il affine la compréhension des formes et des proportions. Il oblige à aller à l’essentiel. Le modelage, lui, ouvre la troisième dimension. L’enfant construit une forme avec ses mains, vérifie en temps réel, corrige, ajuste. Il apprend à passer du volume perçu au volume produit. La peinture permet d’aborder la couleur, la matière, les textures. Elle capte ce que le crayon ne permet pas toujours de traduire.

Ces pratiques ne sont pas décoratives. Elles sont au cœur de la pédagogie : elles donnent corps à l’observation. Elles prolongent la pensée. Elles ouvrent vers l’abstraction, vers le langage, vers la mémoire. Dans une pédagogie decrolyenne, observer, c’est construire. Et cette construction passe par des actions visibles, partagées, sensibles.

2. Le centre d’intérêt comme fil conducteur

Dans la pédagogie decrolyenne, le centre d’intérêt est la charpente de l’année scolaire. Il organise les apprentissages, structure le temps, guide les recherches.

Chez les plus jeunes, le centre d’intérêt prend la forme de la surprise. Un objet apporté spontanément par un enfant attire l’attention, suscite des questions, déclenche l’envie d’observer. La surprise est éphémère, mais elle ouvre des pistes d’exploration riches et concrètes.

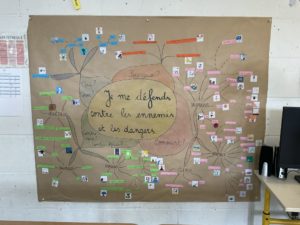

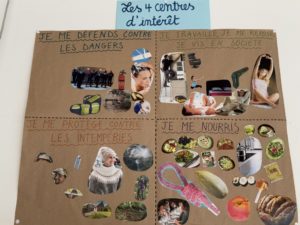

À partir de 8 ans, le centre d’intérêt devient collectif et structurant. Il se base sur les besoins fondamentaux de l’être humain : se nourrir, se protéger contre les intempéries, se défendre contre les dangers et les ennemis, travailler, créer, se recréer. Chaque année, l’école choisit un centre commun à tous les groupes. Tout s’organise autour de ce thème : les sorties, les observations, les recherches, les ateliers, les lectures, les projets créatifs.

Le centre d’intérêt donne naissance à un plan de travail. Ce plan est un outil vivant : il permet de planifier, d’organiser les activités, d’articuler les savoirs dans la durée. Il est aussi un levier d’autonomie. L’enfant comprend où il va, pourquoi il apprend, et comment ses découvertes s’imbriquent les unes aux autres.

Prenons un exemple concret : une année organisée autour du thème “Je me défends contre les dangers et les ennemis”. Pour comprendre comment l’homme se défend, on explore ses capacités sensorielles. Cela mène à l’étude de l’œil. On observe un œil de bœuf, on le dissèque, on cherche à comprendre le fonctionnement de la vision. Des expérimentations sont menées sur la lumière et l’ombre. On fait des liens avec les prédateurs dans la nature, les stratégies de camouflage, les réflexes, la peur.

Le centre d’intérêt ouvre des chemins multiples. Il invite à croiser les disciplines, à faire des liens, à approfondir dans la durée. C’est une pédagogie du sens, ancrée dans le réel, qui donne aux enfants une raison d’apprendre et une envie de comprendre.

3. Une pensée globale

L’enfant est un tout. Il perçoit le monde dans sa complexité. Il retient une impression générale avant de pouvoir en distinguer les détails. Cette tendance spontanée à saisir le global, Decroly l’appelle la fonction de globalisation.

Cette fonction s’exprime dans toutes les perceptions : visuelles, tactiles, auditives. Elle guide aussi la mémoire, le raisonnement, l’expression. Le souvenir d’un lieu, d’un visage, d’un son, s’impose comme un tout, non comme une addition d’éléments dissociés.

L’école accompagne ce fonctionnement. Elle propose des situations complexes, globales, vivantes. Elle invite les élèves à observer, à manipuler, à représenter, puis à analyser. L’abstraction émerge peu à peu, à partir du réel.

Ce regard global s’applique aussi à la manière d’aborder l’élève. L’adulte, lui aussi, accueille l’enfant dans sa totalité : intellectuelle, sociale, affective, corporelle. C’est ce qu’on appelle un isomorphisme pédagogique : l’enfant est invité à appréhender le monde comme il est lui-même appréhendé par l’adulte. Tout est dans tout.

4. Créer pour mieux apprendre

Dans une classe decrolyenne, l’expression est centrale. Elle prolonge l’observation et soutient la compréhension. On ne se contente pas de dire ce que l’on a appris : on le transforme en quelque chose de visible, de tangible, de personnel.

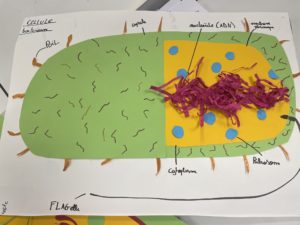

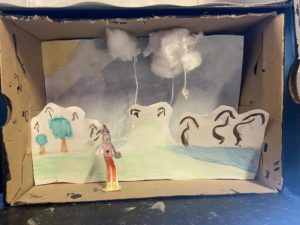

L’enfant s’exprime avec tout son corps. Par le geste, le dessin, le modelage, la voix. Il fabrique, il compose, il ajuste, il construit. Les productions sont multiples : maquettes scientifiques comme une cellule en volume, dioramas en histoire ou en géographie, constructions en bois ou en carton, dessins d’observation, croquis techniques, plans, objets en volume.

L’expression concrète soutient les apprentissages. Elle permet à l’enfant de structurer ce qu’il a observé, de donner forme à ses idées, d’intégrer des notions abstraites en passant par l’action, la fabrication, la représentation.

Chaque classe monte aussi une pièce de théâtre. L’écriture du scénario, la création des décors, le choix des rôles, les dialogues : tout est porté collectivement. L’imagination, la documentation, l’expression orale, la mémoire, le corps… tout s’y retrouve, à égalité.

L’expression est présente dans la vie quotidienne : dans les échanges oraux, les conseils de classe, les moments de débat. On apprend à formuler une idée, à écouter, à reformuler, à construire ensemble.

L’écriture garde aussi une place essentielle. On note ce qu’on a observé. On rédige, on raconte, on structure une pensée. On passe du vécu à l’abstrait, du ressenti à l’écrit. Créer pour exprimer, c’est mettre en forme ce qu’on a compris. C’est aller plus loin que la synthèse. C’est se projeter, choisir, construire. C’est apprendre avec les mains et avec la tête.

5. La classe-laboratoire

Dans une école decrolyenne, la classe est un atelier. Un espace où l’on explore, où l’on cherche, où l’on expérimente. Un lieu vivant, en constant mouvement, où l’on construit, où l’on se trompe, où l’on recommence. On y croise des tranches de pommes de terre suspendues, des maquettes inachevées, des briques en terre crue qui sèchent au soleil, des panneaux de causerie en cours de fabrication, des carnets de terrain ouverts sur une table. C’est une classe où l’on apprend en faisant, en testant, en manipulant.

Cette manière d’enseigner repose sur une autre posture de l’adulte. L’enseignant organise un environnement riche, propose des situations, met à disposition des outils, accompagne les démarches. Il observe, soutient, relance, tout en laissant à l’enfant la liberté d’explorer, de créer, de chercher par lui-même. L’enfant devient chercheur, constructeur de sens, acteur de ses découvertes.

La classe ne se limite pas à une pièce. Elle s’étend au jardin, à la cuisine, à l’atelier, à la rue, au musée, à la forêt. Chaque lieu devient un terrain d’observation et d’action. On fait classe partout où il y a à comprendre, à manipuler, à créer.

Par exemple, dans le cadre du centre d’intérêt « je me protège contre les intempéries », les enfants se penchent sur les techniques de construction. Ils analysent des matériaux, testent la terre, moulent des briques, construisent des murs. Ils ne se contentent pas d’en parler. Ils fabriquent.

Ce regard sur la classe comme lieu d’expérimentation rejoint certaines intuitions de Freinet. Mais ces pratiques étaient déjà à l’œuvre à l’École Decroly dès le début du XXe siècle.

La joie, le jeu, l’élan de comprendre sont au cœur de cette dynamique. L’enfant apprend en agissant, en reliant les idées aux gestes, en faisant l’expérience concrète de ce qu’il cherche à comprendre. Une classe decrolyenne est un lieu qui respire. Un espace d’émulation, de tâtonnement, de découvertes. Un lieu où l’on construit des savoirs à hauteur d’enfant — mais avec une exigence de chercheur.

6. Une pédagogie sociale et coopérative

Dans les écoles à pédagogie Decroly, la vie collective fait partie des apprentissages. Organiser, coopérer, veiller aux autres, prendre sa place : autant de compétences qui se vivent au quotidien. Dans chaque classe, les enfants assurent des charges précises. Préparer, distribuer, ranger un espace, arroser, porter un message… Ces responsabilités concrètes structurent la journée, encouragent l’autonomie et valorisent chaque élève dans son rôle.

Parmi ces charges, certains élèves sont nommés capitaine et sous-capitaine. Ils veillent à ce que chacun remplisse sa mission, rappellent les rôles avec tact, soutiennent la dynamique collective. On leur apprend à rappeler sans commander, à faire preuve de bienveillance dans leurs interactions.

À l’échelle de toute l’école, les plus grands prennent d’autres responsabilités : le commissaire pompier organise les exercices d’évacuation ; le commissaire sport régule l’utilisation du terrain de foot, propose des tournois ou des activités collectives ; les coordinateurs animent les conseils d’école où se retrouvent les délégués de classe, qui portent la parole de leur groupe. En 6e primaire, j’ai été commissaire petits : j’accompagnais les plus jeunes dans leurs routines, je veillais à leur bien-être, j’étais attentif à ce qu’ils vivaient. Une expérience concrète de responsabilité et de soin, qui a laissé une empreinte durable.

Cette pédagogie sociale s’ouvre aussi vers l’extérieur. Certaines classes s’engagent dans des projets solidaires : préparer et distribuer de la soupe avec la Croix-Rouge, créer une collecte, organiser une action de sensibilisation… Le lien à la société fait partie intégrante de la vie de l’école.

Le travail en groupe est également central. On apprend à répartir les tâches, à s’entraider, à construire ensemble. L’enfant n’est jamais seul face à la tâche : il fait partie d’un collectif, il y joue un rôle, il apprend à interagir. Dans une école decrolyenne, l’élève agit dans et avec le groupe. Il apprend la solidarité, la responsabilité, le respect mutuel. Il devient acteur d’un vivre-ensemble.

7. Un héritage vivant

Plus d’un siècle après la fondation de l’École de l’Ermitage à Bruxelles, les idées d’Ovide Decroly résonnent toujours avec force. Elles traversent les frontières, les générations, les réformes scolaires. Elles inspirent celles et ceux qui souhaitent construire une école active, vivante, humaine.

En Belgique, plusieurs écoles perpétuent explicitement sa pédagogie, à commencer par l’École Decroly d’Uccle, toujours active, toujours fidèle à l’esprit d’origine. En France, l’école publique Decroly de Saint-Mandé continue elle aussi de porter haut cette vision d’une école centrée sur l’enfant, par la vie et pour la vie. En Espagne, à Barcelone, une école indépendante applique encore aujourd’hui les principes decrolyens dans un contexte urbain et contemporain. Et en Amérique latine, plusieurs écoles portent son nom, témoins d’un respect durable pour sa vision.

L’influence de Decroly rayonne bien au-delà de ces établissements. Elle imprègne de nombreuses pratiques éducatives actuelles : pédagogie de projet, apprentissage interdisciplinaire, observation du réel, travail en atelier, développement de compétences sociales… Autant d’éléments qui se sont installés dans les classes contemporaines, et qui trouvent chez Decroly une origine claire.

Les neurosciences actuelles confirment également de nombreuses intuitions pédagogiques : un enfant apprend pleinement lorsqu’il est motivé, actif, engagé dans une démarche concrète et porteuse de sens.

Les outils évoluent. On observe désormais avec un microscope numérique, on documente un projet avec une tablette, on explore le monde en alternant casque audio et carnet de terrain. Pourtant, l’esprit reste le même : observer, comprendre, relier, exprimer.

Ovide Decroly offre bien plus qu’un modèle éducatif. Il trace une voie. Une manière d’envisager l’éducation comme une aventure humaine, enracinée dans le réel, tournée vers l’avenir.

Pour conclure

Redécouvrir Decroly, c’est avancer avec une pédagogie vivante, ancrée dans le réel, structurée et profondément actuelle. On puise dans une pédagogie vivante, pensée, structurée, profondément actuelle. Une pédagogie qui fait confiance à l’enfant, qui prend appui sur le réel, qui fait de l’école un lieu de vie, de recherche, de coopération.

Cette série de publications m’a permis de partager ce qui m’anime encore aujourd’hui. J’espère qu’elle contribuera à faire (re)connaître ce pédagogue essentiel.

👉 Retrouvez l’ensemble des publications sur mon profil LinkedIn.